親子で料理、レシピ通りにいかない場合に子どもにかける意外な言葉とは?「失敗はない」発想に目からウロコ

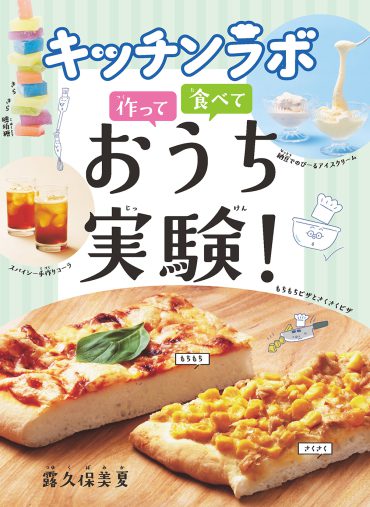

お菓子や料理を作りながら科学が学べる『キッチンラボ 作って 食べて おうち実験!』(偕成社)。

プリンをつくりながら砂糖の性質を知ったり、ピザ作りでたんぱく質の性質を学んだり……。著者の東洋大学食環境科学部准教授の露久保美夏先生が行ってきた、小学生を対象とした親子の食育プログラムや科学実験講座から、特に変化が分かりやすく子ども達が楽しんでいた実験を一冊に収められ、さらに、その科学的根拠が子どもにも分かりやすく解説されています。

子どもと一緒に「料理=おうち実験」をすると、手間取ってしまったり、子どもが材料をこぼしてつい叱ってしまったりとトラブルが発生することも。子どもと一緒に実験を楽しみ、科学に興味を持ってもらうためには、何が大切なのでしょうか?

露久保先生に、おうち実験をする時に知っておきたい準備の仕方や、心構えについて聞きました。

【後編はコチラ!露久保美夏先生インタビュー】⇒子どもを科学嫌いにさせないためには?食育からの大事なポイント

――おうち実験を始める前にやっておいた方がいいことはありますか?

露久保美夏先生(以下、露久保):実験の工程を一度全部読んでおくと、見通しを持って取り組むことができると思います。どれくらい時間がかかるのか、材料を入れる順番、焼くのか冷やすのかなど、暗記する必要はないですがイメージを持っておくといいですね。

その上で材料を揃えたり、道具を清潔にしたりと準備をします。すると作業を始めてから、「え?重曹がいるの?」「冷やすなら冷蔵庫にスペースを作らなくちゃ!」とバタバタしなくて済みます。

また、実験をする前に「味はどう違うのかな?」「どんな食感だと思う?」と話し合ったり予想しておくことをお勧めします。科学的には「仮説を立てる」というのですが、そうすることで作業をしている時に「やっぱりこうなったね」とか「予想とは違うね」と観察する視点をしっかりと持つことができます。

――実験がうまくいかないこともあるのですが、失敗しないためにはどうしたらいいのでしょうか?

露久保:おうち実験に失敗はないんです。本に掲載されていた仕上がりとは違う結果になっただけなんですよ。そう発想をすることで、保護者の方も気楽に取り組めるし、子どもに対する声かけも変わるのではないでしょうか。「失敗しちゃったね」ではなく、「別のレシピを見つけちゃったんじゃない?」と言ってあげたり、「どこが違ってこうなったのか振り返ってみようか」と話し合ってみてください。

掲載されている加熱時間はあくまでも目安なので、お鍋の形状が変われば蒸発量は当然変わりますし、混ぜ方1つで違う結果になることもあります。

本書には、「おいしくできたかな」「上手にできたね」のような言葉を入れないようにしています。「こうしたらおいしいものが作れます」というスタンスではないので、「本の通りの結果にしなければいけない」と思う必要はないんです。

実験に慣れてきて、なぜその結果になったのかというメカニズムに疑問を持つようになると、まさに研究者ですね。既存の知識を学ぶだけではなく、未知のものを探究するのが研究だと思います。

――しかし、明らかに手順を間違えたりすると、子どもが「もうやめる!」となってしまうことがあるのですが、どう声かけしたらいいでしょうか?

露久保:「違う順番にしたらどうなるかな、新しいものが生まれちゃうかもよ?」とそのまま続けてみてください。本当に思わぬ発見があるかもしれません。実際に「タルト・タタン」(アップルパイを作ろうとしてリンゴを炒めすぎたことをきっかけに生まれたと言われる。ただし諸説あり)など、失敗から生まれた食べ物はいっぱいあるんですよ。

【後編はコチラ!露久保美夏先生インタビュー】⇒子どもを科学嫌いにさせないためには?食育からの大事なポイント

「どんな食感だと思う?」実験前に話し合うことでしっかり観察

おうち実験に失敗は無い!親の心構えとは

1

2