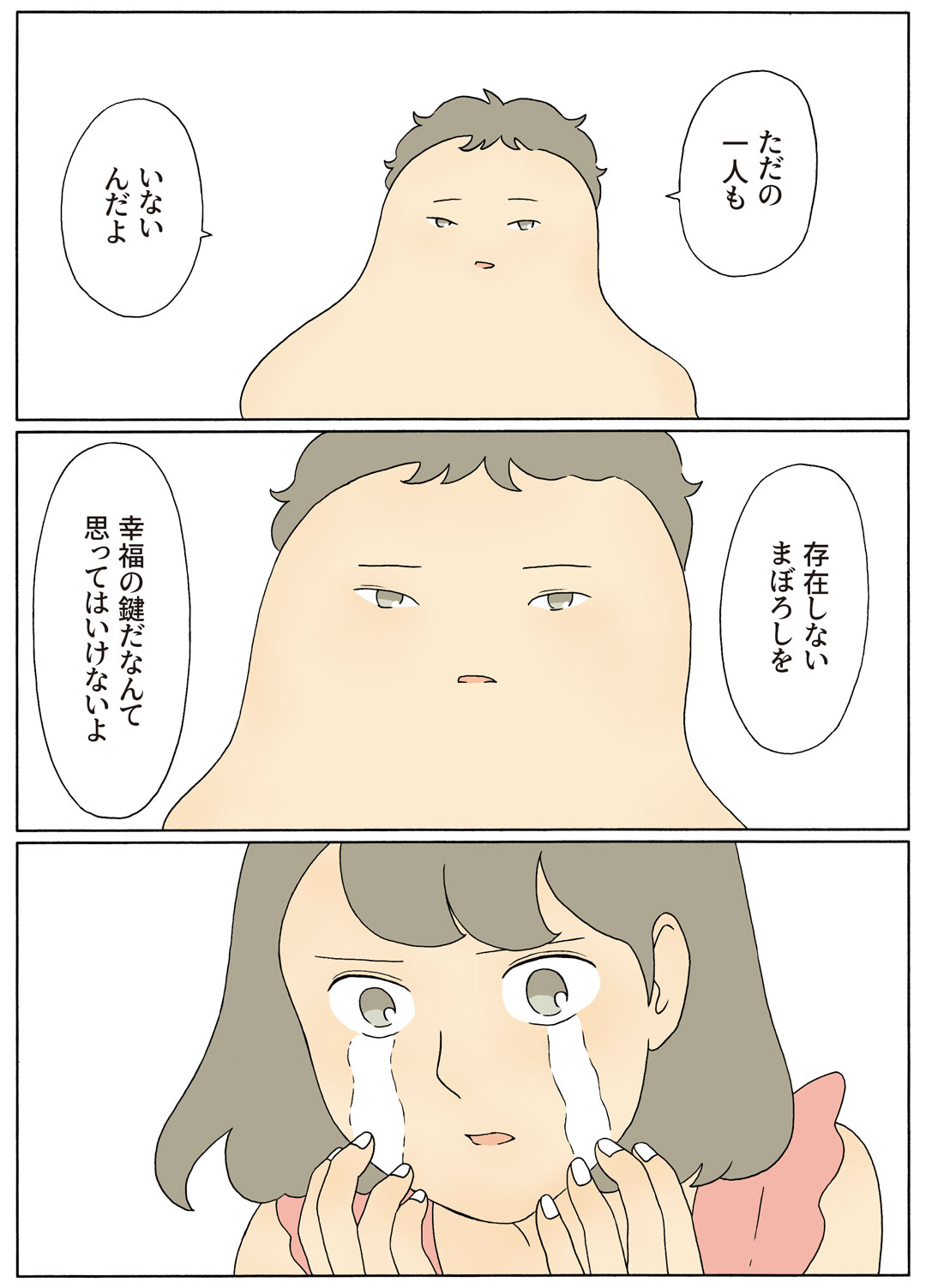

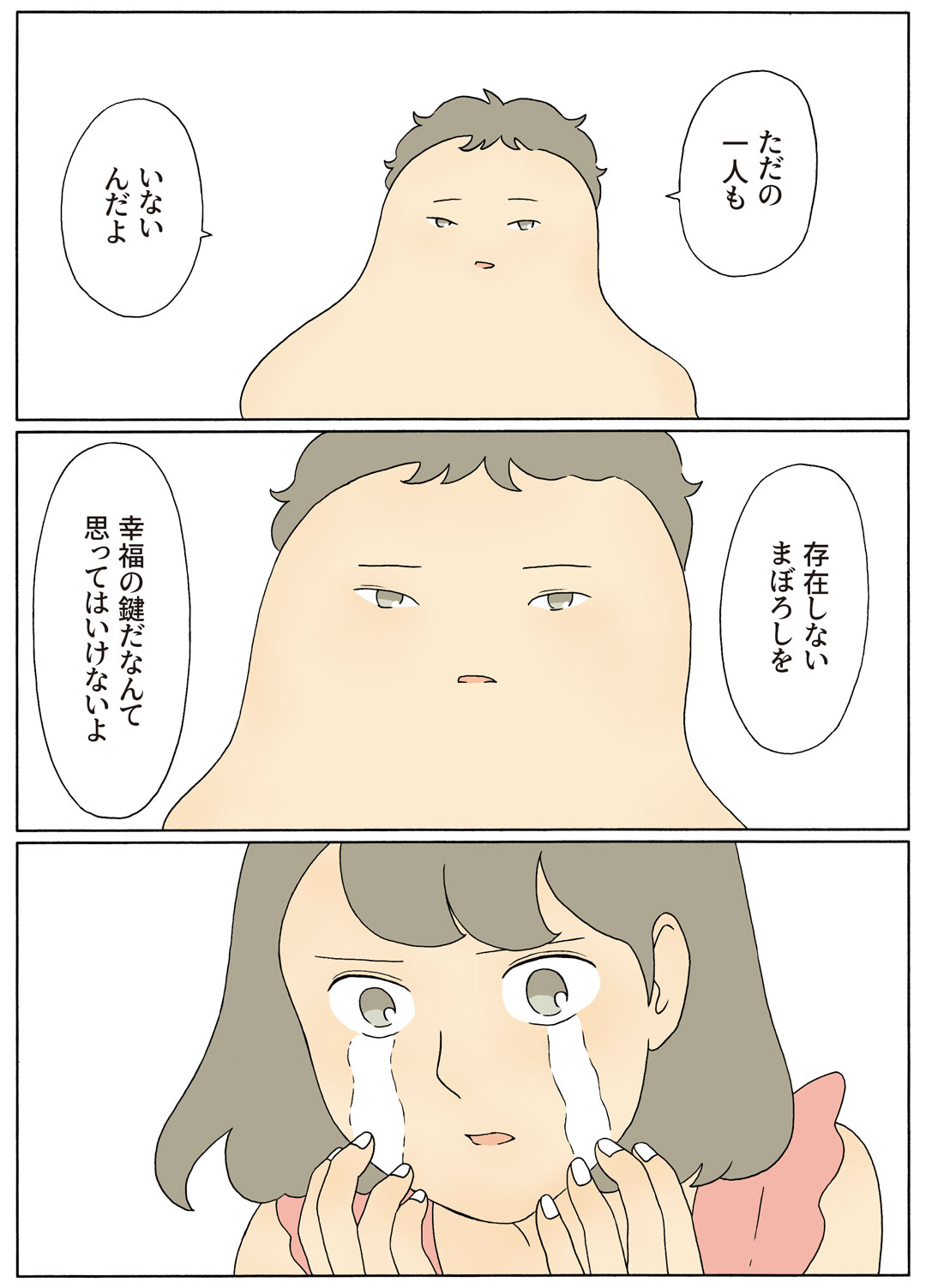

作中、ある登場人物がダルちゃんに

「普通の人なんて、この世に一人もいないんだよ」と言って、「ふつう」など存在しないと諭す。しかし、ダルちゃんはすぐにその言葉を消化できない。なぜなら、ダルちゃん自身がその見解に同意しているとしても、ダルちゃんと関わる周囲の人間がそう思っていなければ、直面する困難は1mmも減らないからだ。

『ダルちゃん』2巻より

いじめにたとえると、わかりやすい。クラスでいじめに遭っている子が「いじめは絶対によくない!」といくら声高に叫んだところで、クラスメート全員が「お前にはいじめられる原因がある」という考えを変えなければ、いじめはなくならない。

だから、現に

大多数の人が「ふつう」の存在を信じている以上、世の中に「ふつう」はあるのだ。どうしようもなく。

ダルちゃんは世俗の「ふつう」を放棄して、「ほんとうの自分」を選択する。かしこくて正しいけれど、一歩進むごとに困難が襲う修羅の門を叩いたのだ。

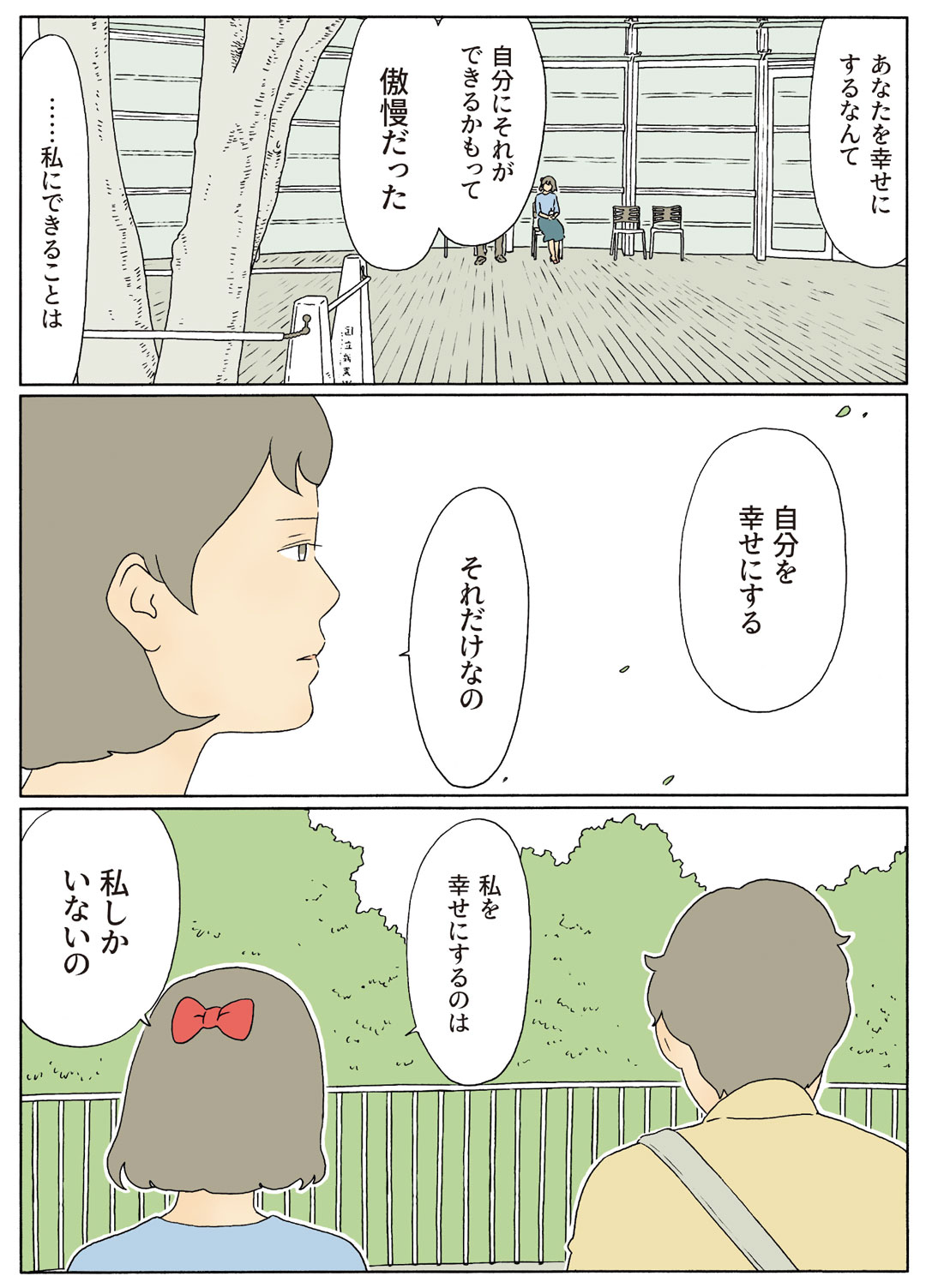

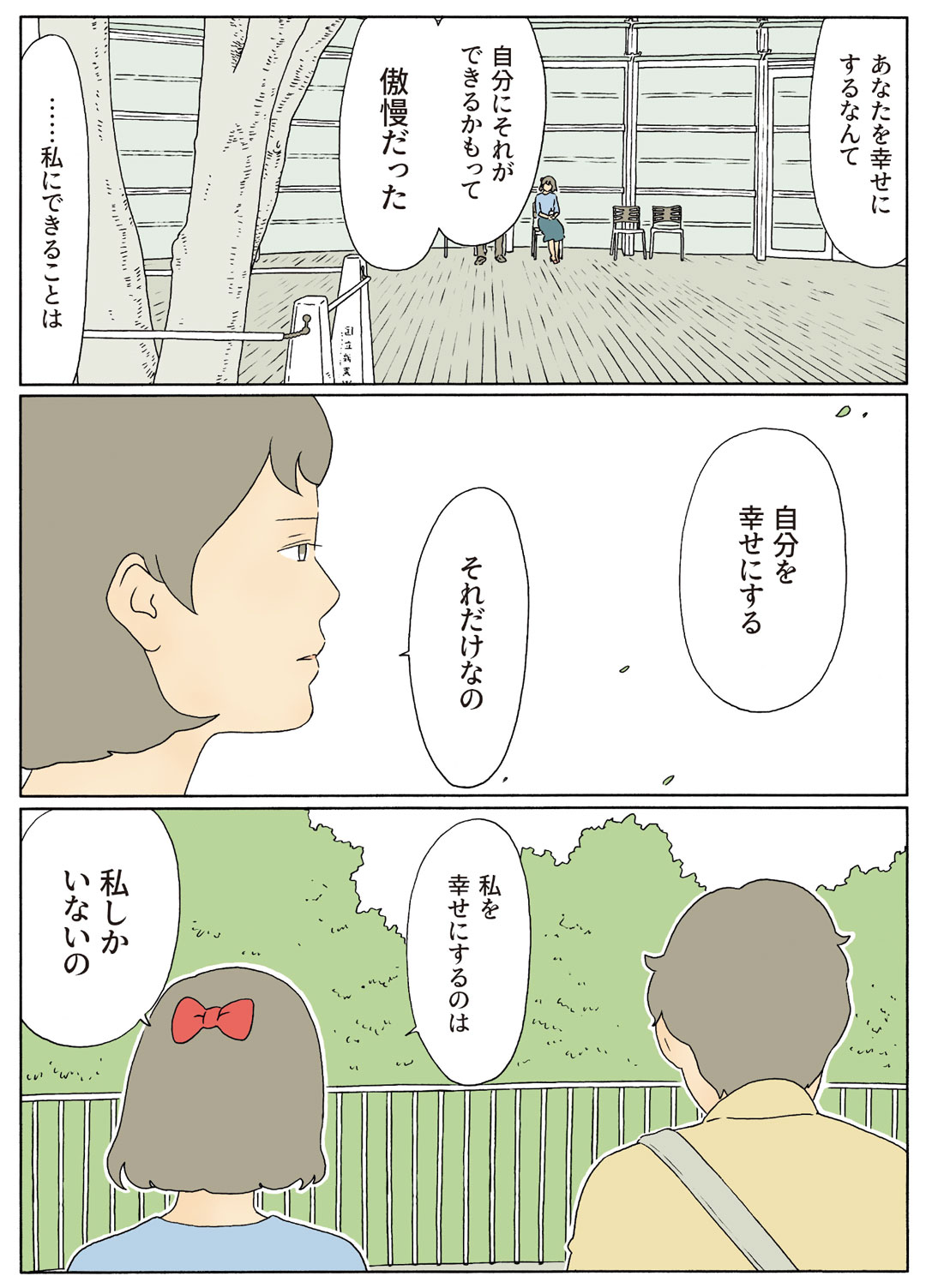

ダルちゃんは、他人に抱いてもらうこと前提ではない、

自分で自分を抱きしめられる人生に身を投じた。それが、彼女の「ほんとう」だから。これからは自分を憐れんで泣いたりしない。涙は他人のために流すのだろう。物語終盤のダルちゃんの表情から、それがうかがえる。

『ダルちゃん』2巻より

。むしろ胸が張り裂けそうなほどの苦しさが漂っている。言うなれば、エベレスト登頂に赴く前夜、刺すような寒さのテント内で一睡もできないクライマーを見ているかのようだ。ダルちゃんの表情は、限りない緊張と不安を、とてつもない覚悟で組み伏せているようにも見える。

擬態して、なるべく短時間で無難な伴侶と「ふつう」の幸せを見つけるのか。苦しさを引き受けながらも、誇り高く「ほんとう」の自分で生きていくのか。

そんな二択、いまさら言われなくてもわかってる、わかってて擬態を選んでるんですけど何か? という女性もまた、現実世界には少なくないはずだ。ダルちゃんのような選択を「しない自由」もまた、この世の中にはあるのだから。

ライフハックとしての擬態を確信犯的に実行して「ふつう」を享受する女性と、ダルちゃんのように修羅道覚悟で「ほんとう」を追求し続ける女性。どちらのほうが幸福なのかは、むしろ本書を読む前より読んだ後のほうが、わからなくなる。なぜなら、

幸福とはたいそう複雑な形をしているからだ。かしこさや正しさや尊さの物差しだけでは、とても測りきれないほどに。

現代女性が無関係ではいられない切実な幸福論の体裁をもって、物語は終わる。読者ひとりひとりに、ダルちゃんが直面したのと同じような究極の二択を迫りながら。

<文/稲田豊史>