明石家さんまの名言「生きることに必死」と、ある名曲のこと

11日に初日を迎えた大相撲五月場所。

第71代横綱となった鶴竜と並んで今場所の注目を集めているのが東前頭四枚目の遠藤です。髷も追いつかないほどのスピード出世で一躍時の人となりましたが、この五月場所では初の髷姿を披露することになりそう。こちらも楽しみのひとつです。

そんな遠藤関が昨年12月にテレビ出演した際、かねてから大ファンだったという明石家さんまから送られた言葉が話題になりました。それが「生きることに必死」。

一見するとシンプルなエールのように見えるこの言葉ですが、どうやらさんまの意図はもう少し違うところにありそうです。

この言葉についてさんまはこう語っています。「生きることに必死なのに必ず死ぬって書くねんね」。

ここである曲のことを思い出された人もいるかもしれません。

<結局死ぬとわかっているなら どうしてこんなに生きたいと願うんだろう>(※1)

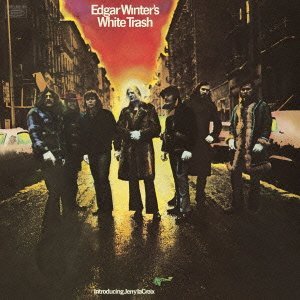

1971年のアルバム『Edgar Winter’s White Trash』に収録されたエドガー・ウィンターの名曲『Dying to live』。不幸にも凶弾に倒れたラッパーの2パックがカバーしたことでも知られています。

●Dying to live (1971) Edgar Winter

(大名曲なのでぜひ聴いてください!by 女子SPA!担当者)

⇒【YouTube】Dying to Live,by Edgar Winter, 1971 http://www.youtube.com/watch?v=opGVGKw_lDU

曲はエルトン・ジョンの『Border song』のように厳かなゴスペルを思わせます。中音域と低音域が豊かに響くピアノとともに1番のヴァース、コーラスが終わると2番からはストリングスが加わり、象徴的な詞が歌われます。

<人は何の目的もなく暮らして戦って殺し合う

そんな連中を見てると時々生きてる人間と死人の区別がつかなくなる>(※2)

<視界には何も入ってこないのに 何を見ようともがいているのか>(※3)

曲が進むにつれエドガーのピアノはその音圧を高めていきます。ストリングスも音数と音量のみならず音域をも上げて呼応する。2番のコーラスが終わったときの弦の音は、すすり泣きが幾重にも重なり合っているかのようです。

その勢いを借りるように、3番に入るとさらに高い音域でエドガーの歌とは別のメロディラインを奏でる。

するとそれまでは「なぜ」で統一されていたコーラスの詞が一変するのです。

<争いの種がなくなるまで 生きてやろうと思う>(※4)

<終わりが分かるまで 見続けてやろうと思う>(※5)

斜に構えた態度は消え、明確な意志が示されます。こうして曲の最後に“必死”の種明かしがされる。

<死ぬ覚悟ができるまでは なんとしても生きていたい>(※6)

そして面白いのはこの曲の構造です。

ストリングスがバリエーション豊かなフレーズを聴かせる一方、エドガー・ウィンターのボーカルは全編を通して同じメロディラインを繰り返します。もちろん曲がクライマックスに近づくにつれてその熱量は増し、感情も高ぶるのですがそこに譜面上の変化を与えることはついぞ叶わない。

明瞭に言語化された詞を歌う人の肉声が、楽曲の変化の中で取り残されるのですね。言わば生きながら死んでいる状態に追いやられる。

曲名の皮肉を最も如実に体現しているのは、エドガー・ウィンターの歌に他ならない。

このボーカルのメロディラインとストリングスとの関係性がサム・クックの『A change is gonna come』と酷似しているのは全くの偶然なのでしょうか。

●A change is gonna come(1964) Sam Cooke

(もちろん大名曲なのでぜひ聴いてください!by 女子SPA!担当者)

http://youtu.be/nOYuhLNwh3A

⇒【YouTube】A Change Is Gonna Come — Sam Cooke (Original Version in HD) http://www.youtube.com/watch?v=nOYuhLNwh3A

この大傑作を耳にしたボビー・ウーマックはそこに死の匂いを嗅ぎ取りました。確かにサム・クックの歌唱は絶唱と呼ぶにふさわしいものです。およそ歌うということにおける人間の可能性がとことんまで追求されている。

しかし『Dying to live』同様に、絶唱が曲の中で孤立している。持てる能力の限りを尽くし、研ぎ澄ませてゆくことの先には一体何が待っているのか。ウーマックが「死の匂い」と呼んだものは、“必死”のひとつの形だったのかもしれません。

と、いささか脱線してしまいましたが、いずれにせよ日本のお笑い芸人とアメリカのシンガーソングライターはある地点で見解を共有しているように思います。

それは生き死にについて真剣になればなるほど皮肉の極みになってしまうということです。

ボブ・ディランはそれをもって「人生なんてただの冗談に過ぎない」(『見張り塔からずっと』)と喝破したのかもしれません。

「生きることに必死」。

これを遠藤関は「死ぬ気で頑張ることだ」と解釈したといいます。それが正しいのかどうかは誰にも分かりません。この言葉を贈った当の本人ですら分からないでしょう。

それにしても「生きてるだけで丸儲け」に続いてこのような名言をウェットな説教臭さなしに伝えることのできる明石家さんまの仄暗さが妙に気になります。

わずかな隙間をも笑いで埋めなければとの強迫観念にも似た使命を常に帯びたお笑い芸人は、やはりどの現場においても孤立しているように見えるからです。

<歌詞原文>

(※1)Why am I dying to live if I’m just living to die?

(※2)And so they live and fight and kill with no objective.

Sometimes it’s hard to tell the living from the dead.

(※3)Why am I trying to see when there ain’t nothing in sight?

(※4)So I’ll keep fighting to live till there’s no reason to fight

(※5)And I’ll keep trying to see until the end is in sight

(※6)You know I’m dying to live until I’m ready to die

<TEXT/音楽批評・石黒隆之>

結局死ぬとわかっているのに

「生きてるだけで丸儲け」

石黒隆之

音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4