棋士の闘病記なので、もちろん将棋を指す場面が多いが、ルールを知らない読者でも楽しめるように配慮されている。

例えば、田中悠一五段と対局した際は、2人が武士の姿に変わりチャンバラを始めるので、試合の流れが一目瞭然だ。中村太地七段との対局では、駒が体の真ん中を「すうっ」と通り抜けていくことで、ひらめきがあった瞬間を表現している。どちらも漫画ならではの描写だ。

(C)先崎学・河井克夫/文藝春秋

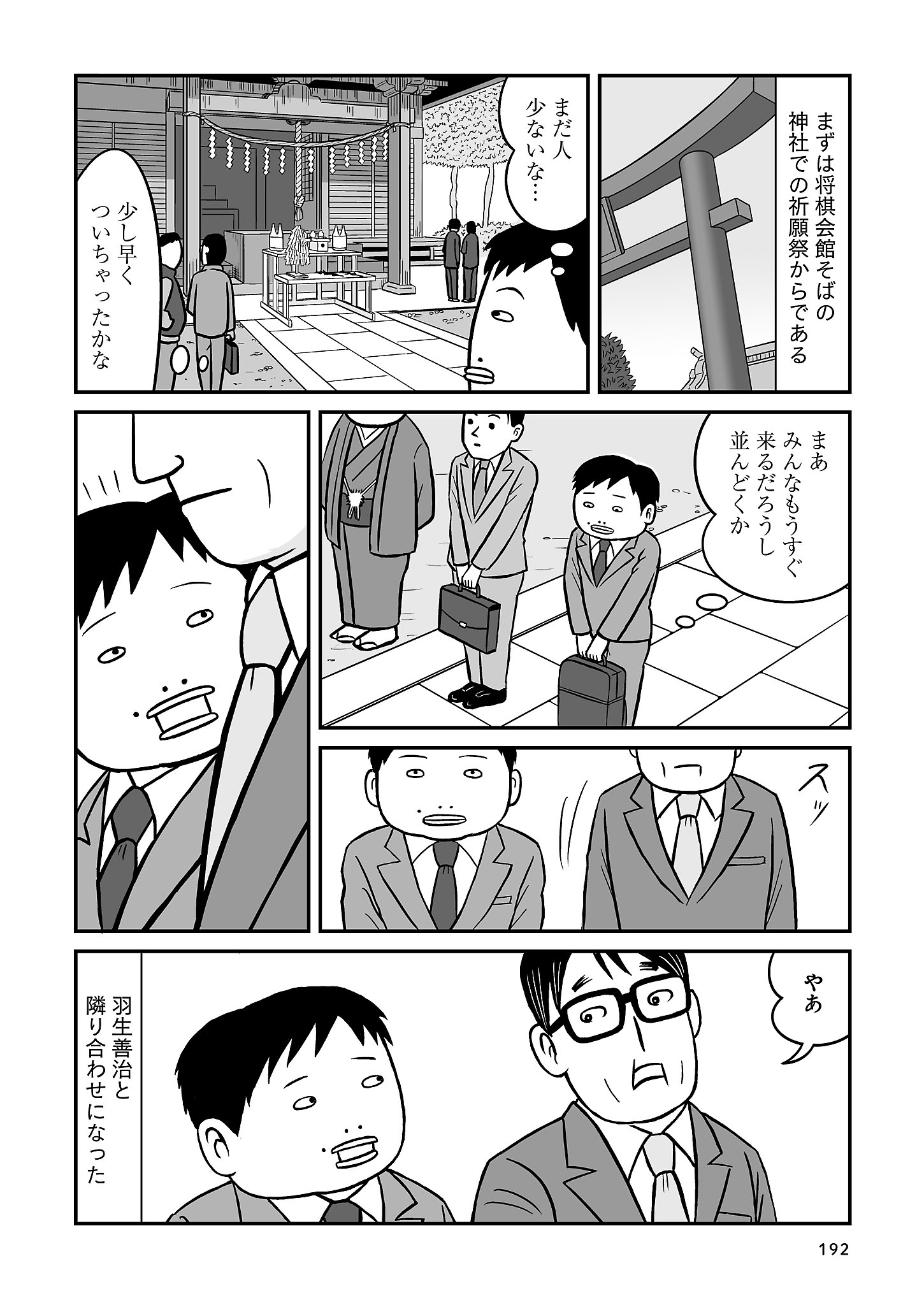

最終話で、先崎九段は小学生の頃からのライバル・羽生善治九段と短い会話を交わす。

神社の境内の前に並ぶ2人。弾まない会話。祝詞の奏上。

その一つ一つが丁寧に描かれ、映画のワンシーンのように印象的だ。

余談だが、原作では作中に「羽生」という名前が8回出てきており、その因縁の深さが伺える。

(C)先崎学・河井克夫/文藝春秋

『うつ病九段』は、回復期のリハビリの一環として書いた闘病記が元になっており、「うつの時はこうすべき」といった実用漫画ではない。

しかし、一歩引いた視点で描かれた先崎九段の痛切な姿は、読者にうつ病の恐怖を確かに刻み込む。「心の問題では」「頑張れば治るはず」といった偏見が残っている人に、是非読んでいただきたい。

「うつ病は脳の病気」「必ず治ります」という精神科医の兄の言葉が、読者にも強く響く。

詰将棋が解けず悔し泣きしたり、テーブルに駒を打ち付けて「将棋の世界っていいなあ」と感慨に浸ったり。

そのエネルギッシュで人間臭いキャラクターに惹かれ、共に一喜一憂してしまう。

薄暗いコマが減り、白い余白が多くなってきた頃、いつのまにか先崎九段のことが好きになっているはずだ。

<文/藍川じゅん>

⇒この記者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】藍川じゅん

80年生。フリーライター。ハンドルネームは

永田王。著作に『女の性欲解消日記』(eロマンス新書)など。