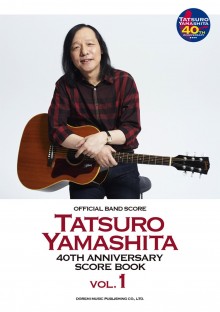

山下達郎の「ライブ中に歌う客は迷惑」発言はおかしい?同感?

17日に放送されたラジオ番組『山下達郎のサンデー・ソングブック』での山下達郎(64)の発言が話題を呼んでいます。

ライブに行くと抑えきれずどうしても大声で歌ってしまうリスナーからの「これってダメですか?」との質問に、達郎氏は「ダメです。一番迷惑。あなたの歌を聞きに来ているわけではないので」と返答したのです。

これに対してネット上ではおおむね達郎氏の意見に賛同しているようでした。

もちろん、“ライブでは絶対に歌ってはいけない”という意味ではなく、山下達郎の音楽は「Hey Jude」(ビートルズ)や「Don’t Look Back In Anger」(オアシス)などの大合唱をうながす曲とはタイプが違うのだから、そこら辺は周りのお客さんの振る舞いなどとも合わせて考えましょうね、ぐらいの話なのでしょう。

その点では「迷惑」と断じた気持ちは理解できます。しかし、同時に考えてしまうのは、作り手や演者が、客の楽しみ方にある程度制限をかける姿勢を良しとしてもよいのだろうか、ということです。

これは筆者が中学生のときの話。サンタナというラテンロックバンドのコンサートを観に行ったところ、最前列にのっけから踊りまくる数人の集団がいたのです。

それでも“あなたの踊りを見に来ているわけではないので”「一番迷惑」だとまでは感じませんでした。サンタナの音楽性からして踊りたくなる気持ちもわかるし、“よく疲れないなぁ”とか“愉快な人たちだなぁ”で済む話なのです。

同じ年、ボブ・ディランのライブに行ったときにも面白いことがありました。筆者の隣にはフォークソングを期待していた中年の女性が数人いたのですが、エレキギターでバリバリにソロをかますディランに困惑していたのです。

「ディランって変わっちゃったのねぇ。こんなだったっけ?」とか「なに歌ってるかわかんないわよ」とヒソヒソ話をする始末。楽しんでいる人に冷水を浴びせるような振る舞いですから、ある意味大声で歌われるよりも迷惑な話ですよね。

それでも、色々な考えを持った人がひとつの場に集まっているのを実感できる機会は貴重なもので、もし熱心なディランファンしかいなかったとしたら、このふっと脱力するような客観性に触れる瞬間はなかったでしょう。

反論を承知で言いますが、それは音楽を熱心に聴く行為よりも、はるかに大事なことなのではないでしょうか。

そこでもう一つ触れておきたいのが、聴衆のあり方についてです。今回の達郎氏の発言に大多数が賛同していることからもわかるように、客はミュージシャンの演奏に礼儀正しく向き合い、迷惑にならないようにじっと耳を傾けているのが好ましい。これが共通認識なのだと思います。

しかし、このように“マジメなオーディエンス像”が出来上がったのは20世紀初頭のことであって、それまではクラシック音楽の公演であってもご飯を食べながらおしゃべりするぐらい、なんてことなかったのだそう。

こうして時代とともにおとなしくなっていった客について、デイヴィッド・バーン(ミュージシャン。「トーキング・ヘッズ」の元リーダー)は著書『HOW MUSIC WORKS』の中で、こう書いています。

<こうした考え方で言うところの真剣な音楽とは、首から上、つまり頭で理解し、消費する類のものなのである。身体を動かして音楽の楽しみを表現することは、社会的にも道徳的にもよからぬこととされてしまう。>

(p.25 筆者訳)

こうして時代とともにおとなしくなっていった客について、デイヴィッド・バーン(ミュージシャン。「トーキング・ヘッズ」の元リーダー)は著書『HOW MUSIC WORKS』の中で、こう書いています。

<こうした考え方で言うところの真剣な音楽とは、首から上、つまり頭で理解し、消費する類のものなのである。身体を動かして音楽の楽しみを表現することは、社会的にも道徳的にもよからぬこととされてしまう。>

(p.25 筆者訳)

確かに、入手困難なチケットをようやく手に入れたのに、肝心なところで達郎氏の歌声が聞こえなくなってしまったら悲しいし、腹も立つでしょう。そして何よりもお金をいただいて演奏と歌を聞かせているという演者側の気構えに敬意を払うのも重要です。

しかし、それらを踏まえてもなお思うのは、もしかしたら一生に一度かもしれないライブで大好きな曲が流れたときに思わず歌ってしまう行為は、そこまでとがめられなければならないものなのでしょうか? 曲の途中で金切り声を出すのとは違って、歌うことそのものはポジティブな反応です。

だとすれば、大の大人にそこまでさせてしまうほど山下達郎の音楽には素晴らしい力がある、と考える方が余裕があるのに。

http://youtu.be/q5TMoiqf_W8

もしそれでも予定外のリアクションが許せないのだとすれば、もう全席にヘッドフォンを備え付けて演奏を聴かせる以外にないのでしょう。だとすれば、言うまでもなくそれはもうライブである必要はないはずです。

<TEXT/音楽批評・石黒隆之>

⇒この著者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】

お行儀のいいファンばかりじゃないライブのよさ

音楽を「ちゃんと聴く」歴史は浅い

こうして時代とともにおとなしくなっていった客について、デイヴィッド・バーン(ミュージシャン。「トーキング・ヘッズ」の元リーダー)は著書『HOW MUSIC WORKS』の中で、こう書いています。

<こうした考え方で言うところの真剣な音楽とは、首から上、つまり頭で理解し、消費する類のものなのである。身体を動かして音楽の楽しみを表現することは、社会的にも道徳的にもよからぬこととされてしまう。>

(p.25 筆者訳)

こうして時代とともにおとなしくなっていった客について、デイヴィッド・バーン(ミュージシャン。「トーキング・ヘッズ」の元リーダー)は著書『HOW MUSIC WORKS』の中で、こう書いています。

<こうした考え方で言うところの真剣な音楽とは、首から上、つまり頭で理解し、消費する類のものなのである。身体を動かして音楽の楽しみを表現することは、社会的にも道徳的にもよからぬこととされてしまう。>

(p.25 筆者訳)

「思わず歌っちゃうほど達郎の音楽はいい」で済む話では?

石黒隆之

音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4