給食の「うずらの卵」で小1男児が窒息死。悲劇を避けるための“3つのポイント”

子どもの命を守るために、今何ができるのか?

食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。

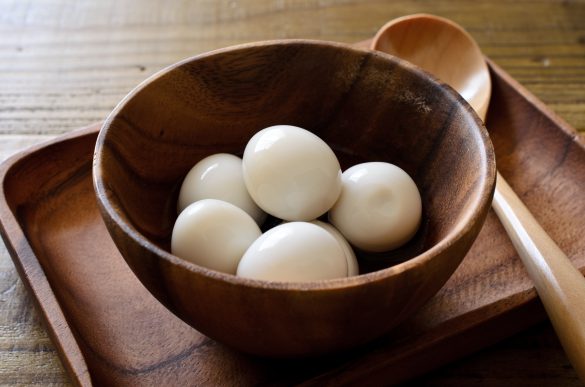

2024年2月26日に福岡県みやま市の小学校で、給食を喉に詰まらせた小学1年生の男児が亡くなる事故が発生しました。原因はみそおでんに入っていた「うずらの卵」とみられています。ニュースを受けて、多くの人が胸を痛めていることと思います。

私も小学生を育てる親として、一人の人間として、非常に大きなショックを受け、食育について情報発信する立場としても、やるせない思いでいっぱいになりました。そして亡くなられたお子様のご遺族に心からお悔やみ申し上げるとともに、何か少しでもできることはないかと考えました。

今回の事故に関しては、食品による窒息事故を防止するために厚生労働省や医療機関などがわかりやすい情報発信を行っていますし、教育機関でもさまざまな対策が取られています。

そこで私は、給食のみならず普段の食事の際に気をつけるべき視点を整理しながら(専門家アドバイスを端的に整理し、忙しい方々でも目を通していただきやすい文章にまとめました)、リアルに子どもを育てている親として、もう少し視点を広げて子どもと再確認したい、意外と見落としがちな点を整理してみようと思います。

それでははじめに、食品による窒息死事故を防ぐために、保護者や子どもと食事をする可能性がある人が、改めて確認しておくべき事項を整理しました。

厚生労働省のサイト「e-ヘルスネット」や、こども家庭庁サイトの「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参照しまとめています。

すでに報道や専門サイトなどで確認できている方は飛ばしていただいてかまいません。

今回の事故をきっかけに、子どもの食事には常に注意が必要であること、リスク管理が欠かせないことを気づかせてもらいました。

子どもは時として周囲の予測不可能な食事行動をとることがありますが、その言動は子どもの意思ではないケースもあります。

例えば、嫌いな食べ物を食べないと大人から怒られるという恐怖心から、食べ物を噛まずに無理に丸飲みしてしまうという行為。これは窒息事故にもつながりかねません。つまり「これさえやっていれば大丈夫」という完璧な対処法は存在せず、医療機関や学校では教えてもらえない視点がまだまだたくさんあると思うのです。

育児のリアルな現場で子どもを観察していると、食事のあり方や認識について留意していきたいことはたくさんでてきます。その中で、窒息事故のみならず子どもの日常生活の安全面を考えていく上で、食事のしつけに関する古めかしい固定観念にとらわれないことは非常に有意義だと、私は考えています。

そこでちょっと視点を変えて、次の3つについて再確認してみるのはいかがでしょうか。

日常のちょっとした練習や経験が、子ども自身の食事に対する注意力やリスク回避力が養えると、私は考えています。これらは実際に我が子で実践していますが、これによって食わず嫌いや偏食にはつながらないことも実感しています。