安保法制をめぐるお祭り騒ぎと「ゴッド・ブレス・アメリカ」

<寄稿/音楽批評・石黒隆之>

9月19日の未明、新しい安全保障関連法が可決、成立しました。現政権発足時から、本法案に対して多くのミュージシャンや芸能人が発言してきたのは、ご存知のところでしょう。9月15日には、毎日新聞が『<安保関連法案>「芸能界でタブー」超え主張始めたタレント』と題した記事を配信。話題を呼びました。

しかし、改めて読んでも、そのほとんどが既視感にまみれている。朝日新聞の社説をコピペして、薄めたような言葉の数々。それがツイッター上、秒単位でやり取りされ、何千、何万ものリツイートを生む。そんな思慮もへったくれもない状況から生み出された“非戦”や“平和”に、独立した個人の存在を認められるのでしょうか。

もっとも、この時代なりのレクリエーションとして、タイムラインを追って、好ましい発言をピックアップして世に送り出す作業が楽しいのならば、誰にも止める権利はありません。ですが、本当の問題は、そうした傷をなめ合うようなやり取りの中で、”被害者の正義”に対する疑いが微塵も見られない点です。

たとえば、安倍総理の施政について、誰かが「圧政だ」とつぶやいたとします。すると、そのとき彼が期待しているのは、あらかじめ想定できる同調者と、彼にとって“好ましい反発”を見せてくれる敵対者なのですね。つまり、発せられる以前から、その言葉は両サイドから保護された状態にある。

そうした恵まれた条件のもと、不当を訴える言説は、抵抗のために抵抗するテクニックへと転じます。すると、“悪辣な権力者のもと、悩み苦しむ一般市民”、といった分かりやすい構図が共有されるようになる。これが、「茶の間の正義」(山本夏彦)の正体であり、テレビならぬ、ツイッターは革命の敵と言わざるを得ないのです。

抵抗のための抵抗を続けるためには、彼らは勝ってはいけません。勝者や強者は抵抗などしないからです。勝つ見込みのない者は、敗北の真の味を思い知らされる心配を持ちません。その安堵こそが、“弱者”の欺瞞であり、多くの人が彼らの発する“政治的な”コメントを、眉に唾して聞くゆえんなのだと思います。

改めて言うまでもありませんが、非戦や平和を訴えることが間違いなのではありません。なのに、どうしていつも怯え縮こまった形でしか、それを語れないのか。

政治についてコメントする著名人は増えたけれども、その態度が、いささかも政治的でないのはなぜなのか。権力へのおののきと憧れがせめぎ合うような緊張の中にあって、はじめて反戦や平和も効力を発するのです。

そう考えるとき、あるソングライターの顔が浮かんできます。

「ホワイト・クリスマス」の作者として知られるアーヴィング・バーリン(1888~1989年)。「バーリンそれ自体こそがアメリカ音楽なのだ」(ジェローム・カーン)と称されるほどの存在なのです。

帝政による迫害を逃れるためアメリカへ渡ってきた彼は、移民の中でも最下層にランクされるロシア系ユダヤ人でした。ゆえに新たな土地での生活も困窮を極めました。

けれども、汗の匂いが充満する移民だらけの集合住宅に押し込められても、祖国を呪わず、こうした貧困が手招きするような社会変革に一切の興味を示なかったといいます。バーリンにとって大事なのは、毎日の夕食と、温かい寝床があることであって、その点において彼は何よりも生活者だったのです。

こうした快活さと現実的な視点が、自己憐憫や安易な連帯の誘惑に負けない心の礎になったのでしょう。しかもアメリカは彼のようなユダヤ人にも成功するチャンスを与える国でした。そこで彼が考えたのは、その中で自らのアイデンティティを主張するのではなく、むしろ同化していき、アメリカ人として振る舞い権威になってこそ、成功への道だということだったのです。

こうした快活さと現実的な視点が、自己憐憫や安易な連帯の誘惑に負けない心の礎になったのでしょう。しかもアメリカは彼のようなユダヤ人にも成功するチャンスを与える国でした。そこで彼が考えたのは、その中で自らのアイデンティティを主張するのではなく、むしろ同化していき、アメリカ人として振る舞い権威になってこそ、成功への道だということだったのです。

そんなバーリンが二度の大戦の際に従軍を志願したことは、極めて自然な流れでした。しかし軍人になるにはあまりにもひ弱だった彼は、結局軍隊に曲を書くぐらいしかできなかったのです。その曲はタカ派的に鼓舞するようなコピーもなければ、戦争の過酷さ、無残さに訴えかけるようなメランコリーもない代わりに、二つとない個性を持った軍歌となりました。

「Oh How I Hate To Get Up In The Morning」の肝は、<起床ラッパを吹くあいつを、いつかぶっ殺してやりたい>とぶっちゃけるユーモラスなフレーズ。軍隊での生活にほとほと嫌気がさしていたバーリンが編み出したのは、軍人もまた一般市民と変わらず、仕方なく早起きしなければならない生活者なのだというシンパシーを呼び起こすフォークソングでした。

⇒【YouTube】Irving Berlin – ‘Oh, How I Hate to get up in the Morning’ http://youtube.be/71smG5d29to

こうして知らぬ間に体制の側に潜り込みながら、なおも作品中に逃げ道を用意しておく手管は、見事。軍隊にエールを送ると同時に、起床ラッパに殺意を抱かせるような生活など早く終わってしまえと毒づく反戦歌とも取れるのですね。そんなバーリンのスタンスは、さらなる大きな果実を生み出します。

「God Bless America」は、9.11テロ後に再びクローズアップされた曲ですが、ここにも反動的な愛国心や民族主義は登場しません。歌われるのは、広大な山や草原、青い海とそこへ白く泡立つ波の美しさ。そのような国土を有するアメリカを、私は愛するのだ、と。そう思う時の心持ちは、紛れもなく平和であり、それを司る実力の充足を願っているはずです。

⇒【YouTube】Irving Berlin “God Bless America” – The Ed Sullivan Show http://youtube.be/Vmc-pEyUHTs

この包括的で寛容な視座は、抵抗にこだわる卑小な攻撃性から生じ得ません。しかしバーリン個人には、そのような余裕を醸すだけのものは備わっていませんでした。楽譜の読み書きはおろか、和音についての知識も皆無。ピアノを弾くにも、黒鍵を人差し指で一本ずつ押さえるようにしかできない。

祖国を追われた移民なりに乏しい教育しか受けられなかった彼は、確かに犠牲者ではあったかもしれません。にもかかわらず、弱者に落ちることを拒み続けました。けれども、バーリンは、体制側につくといった振る舞いを超えたところで、自らの主権を認識していました。

つまり、彼の生業とするソングライティングそのものが、行政執行的な行為であると認めていたのですね。

なぜなら、決まった人物から依頼されたわけでもない状況で、一定の収益を見込むことは、不特定多数の大衆の不満をできるだけ抑えて、スムーズに社会を動かす作業に、極めて酷似しているからです。

そうして世の中から報酬をいただくソングライターが、政治と無縁でいられるわけがないのです。曲を作り、売る。そうする彼が、すでに権力を行使する者の一人なのです。

さらに言えば、詞と音楽を同時に扱い、単純さを目指す作曲という行為そのものにおいて“冷酷なまでの自己批評を課していた”として、バーリンとワーグナーの類似性を指摘したジェローム・カーンの言葉も忘れてはならないでしょう。言葉とメロディを統合する、その段階から、すでに彼の全権は発動しているのです。

とどのつまり、どこをどう切り取っても、この世に弱者として、抵抗者として振る舞う資格のある音楽家など、存在しないのです。「Oh How I Hate To Get Up In The Morning」や「God Bless America」の両義性は、高所に立ってはじめて包み込めるものなのかもしれません。

ここ数か月で、反戦や非戦、平和、護憲、人を殺す、殺さないといった無数の言葉が飛び交い、政治についてのやり取りが交わされてきましたが、いずれをとっても、これらの事柄はすぐに忘れ去られるだろうとの確信を抱かせるものでした。なぜならば、そこには権力への想像力があまりにも欠けていたからです。

それが、抵抗に酔いしれる者たちの人質になっている限りにおいて、自力で獲得し得る平和など訪れるのだろうかと途方に暮れつつ、ふとするとバーリンの顔がちらつくのでした。

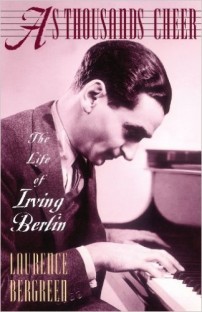

参考文献:バーリンの自伝『As Thousands Cheer The Life Of Irving Berlin』(Laurence Bergreen著)に多くを負っています。

<TEXT/音楽批評・石黒隆之>

文化人のツイートが飛びかったけれど……

“弱者の正義”という安全な場所

「God Bless America」の作者、アーヴィング・バーリン

こうした快活さと現実的な視点が、自己憐憫や安易な連帯の誘惑に負けない心の礎になったのでしょう。しかもアメリカは彼のようなユダヤ人にも成功するチャンスを与える国でした。そこで彼が考えたのは、その中で自らのアイデンティティを主張するのではなく、むしろ同化していき、アメリカ人として振る舞い権威になってこそ、成功への道だということだったのです。

こうした快活さと現実的な視点が、自己憐憫や安易な連帯の誘惑に負けない心の礎になったのでしょう。しかもアメリカは彼のようなユダヤ人にも成功するチャンスを与える国でした。そこで彼が考えたのは、その中で自らのアイデンティティを主張するのではなく、むしろ同化していき、アメリカ人として振る舞い権威になってこそ、成功への道だということだったのです。

軍歌でありながら反戦歌とも取れる

自分も権力を行使している、という自覚

石黒隆之

音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。いつかストリートピアノで「お富さん」(春日八郎)を弾きたい。Twitter: @TakayukiIshigu4