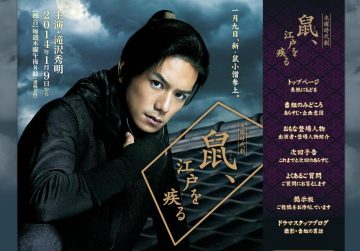

滝沢秀明演じる鼠小僧、本当の姿とショッキングな死

現在、NHKで放送中の木曜時代劇『鼠、江戸を疾る』。鼠小僧といえば、江戸の金持ちから盗んだ金を、貧しい庶民に分け与えた正義の味方。それをタッキーこと滝沢秀明が、艶っぽく演じています。

もちろん、これはフィクション。その実像は案外平凡な……と思いきや、意外にも女性にモテる粋な江戸っ子だったようなのです。歴女のわたくし(大学院で江戸時代の歴史を専攻)が調べてみました。

松浦藩主・松浦静山の著書『甲子夜話』によると、静山は江戸で話題の盗賊・鼠小僧に興味をもって小者に彼を調べさせたそう。すると、見かけは人並み以上によく、腕っぷしのよい職人風で、派手な縞模様の衣服を着てキメていたのだとか。

そんなちょっとイケメン風の鼠小僧・次郎吉。前述の『甲子夜話』や、次郎吉の自白調書『鼠賊白状記』などの文献によると、寛政7年(1795)、日本橋人形町にあった芝居茶屋で働く定七の長男として生まれました。忽那汐里演じる小袖のような妹の存在は記録にありません。

また、タッキー演じる次郎吉は甘酒屋を営んでいますが、実際には町の建築現場で足場組みなどを行う鳶人足が本業。ところが、博打が大好きで素行が悪かったために、25歳のときに親から勘当されて家を追い出されてしまいます。そのうち、金欲しさに小柄で身軽な身体を活かして、盗みに入るようになったというわけです。

盗んだお金はみんなバクチと酒、そして女に使い込んでいた様子。ではなぜ、江戸の庶民の間で人気になったのでしょうか?

それは、彼が武家屋敷ばかり狙っていたから。盗みに入られて困るような家ではなく、少しばかり盗んでも痛手にならないような家にしか入らなかったそうです。また、決して人を傷つけたり殺したりすることはなかったといいます。庶民には手の届かない大金を大名たちからスマートに盗み出すという犯行が、江戸っ子たちに「ざまあみろ」と思わせてくれたようです。

でも、武家屋敷を狙ったのは、そんな庶民の思いをくんだものではなかったみたい。彼は、鳶人足になる前は建具職人として働いていて、修繕をするために武家屋敷にたびたび出入りしていました。一見ガードが固そうな武家屋敷ですが、平和ぼけした武家社会は隙だらけ。盗みに入りやすく、特に男子禁制の奥向きは、もし見つかっても女・子ども相手なら逃げ切る自信があったのだとか。

さらに、大名たちは盗みに入られたとしても、面目を保つためにその事実を隠すのが常だったので、盗賊にとってはまさに格好のターゲットだったというわけ。

天保3年(1832)、そんな次郎吉もついに御用に。盗んだ屋敷は99ヶ所。回数は122回、合計金額は諸説あるようですが、三千二百両ほど。十両盗めば打ち首になっていた当時、いかに凄腕の大泥棒だったのかがよくわかります。当然ながら、「市中引き回しの上獄門」という刑に処されてしまいました。

江戸で人気を誇った鼠小僧。彼を一目見ようと、引き回しの道中は野次馬でごった返して身動きがとれないほどに。そんな花道をゆくのは、紺の越後縮の帷子を着て、白練の単衣を重ね、襟には長い房の数珠をかけた、役者さながらの衣装で着飾った次郎吉。さらに薄化粧をほどこして、口紅まで付けていたと記録されています。

まさに、アイドルのパレードのようなもの。しかも、道中少しも臆することなく、笑みをもらしていたとか。最後まで飄々とした立派な姿に、見物人にはカリスマ的存在に映ったのかもしれません。

斬首され、頭部と胴体の2つに分かれた次郎吉のむくろは、墨田区と荒川区の回向院にそれぞれ埋葬されています。長く捕縛されなかったという強運にあやかって、墓石をお守りにと削りとっていく参拝客が絶えず、ともにパワースポットとして人気があります。墨田区の回向院は、削るために用意した「お前立ち」という白い墓石まで用意されているそう。「するりと入る」というご利益を期待して受験生にも人気だとか。

さて、現在放送中のNHKのドラマも終盤。痛快な時代劇としてハッピーエンドでおわってほしいけど、薄化粧に口紅をさしたタッキーもちょっと見たいかも?

<TEXT/佐藤来未(Office Ti+)>