「きみを愛している。」

歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。

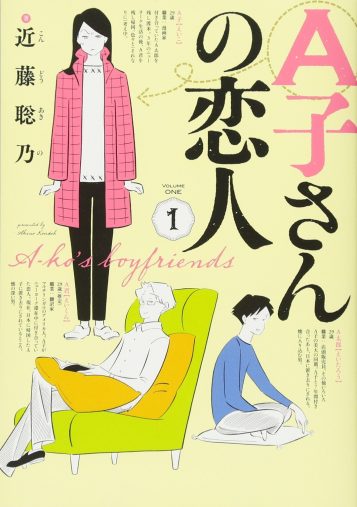

「好き」と「一緒にいる」のはざまに。ーー近藤聡乃『A子さんの恋人』について

愛情は、相手に捧げたり、相手からもらったりするものではなくて、その人の内側にすでにある何かを、ただ照らしてあげるようなものなのかもしれないなって、『A子さんの恋人』を読んで思った。A太郎とA君の間で揺れ動くA子さんの思いが描かれている、というような作品に見せかけて、本当はどちらがとか、そんな話ではなく、選ぶとかそんなのではなく、人と人の関わりにおいて、特別な存在の人に対して、その人のことをちゃんと見ようとする、A子さんの物語だった。そうしてそれが回り回って愛情の話になっている。最終話、A太郎がA子さんのためにしたことは、A太郎が持ち続けたA子さんへの愛情の現れでもあったけど、あれは、A子さんが照らしたA太郎の内側にあった「何か」でもあるはずだ。彼は、彼そのものをそのとき見ることができたんじゃないか。「これで本当にいいのか?」とA太郎は自問自答しながら、それでも話を逸らすことができず、A子に言葉を投げかけ続ける。

いい奴だと誤解され、「誤解されて好かれるのはいつものことだけど」と別のシーンでA太郎は思ったりもするけれど、でも最終話のA太郎のことを見て私たちが思うことは、誤解なんかではないだろう。このふたつのシーンを読み手という立ち位置の人間だけが知っている。この作品の素晴らしいところは、多分そういう部分にあって、当事者たちにはわからない部分が、物語だからこそ読み手にだけはよく見える。それは全ての真実が見える、とかではなく(読み手だって何もかもがわかるわけでは決してないのだ)、もっと本質的な、「本人には自分の全てが、人生の全てがわかるわけではないけれど、でもその切れ端を掴んだ予感がするとき、かすかな理由で前を向けるとき、それは勘違いなんかではないし、そこには確かな淡い光がある」という確信だった。読み手にそれを与えてくれるから、自分が生きる上での、不安や、心許なさにもそれらは明るさをくれる。物語が存在するのは、生きていく日々の中に絶対的な答えなんてないし、いつも全ての境界線が淡く滲んでいるけれど、その中で信じなくてはならないからだ。自分が見つけたものを。物語の中にいる人物たちには、結末においても、不安に思うところもあるだろう、でもそれは間違ってないよ、きっと、大丈夫だよ、と読む私たちが思えるということ。それってすごく幸福なことだと思うのです。

どちらが好きなのか、どちらを選ぶのか、というふうに考えるふりをして、どこまでもずっと「どちらと一緒にいるのか」の物語だった。A子さんはどちらのほうが好きなのか、どちらのほうが楽しいのか、なんて考え方はしない。A太郎は(別れることができずにいるが)過去の恋人であるはずで、それでも今も特別な存在であることは変わりない。好きというのは、それこそ、U子ちゃんやK子ちゃんといった、友達関係にもあるものだし、愛情だけを見ればたった一人に絞るなんてことはなくて当然なのだ。A子さんは、そのことを言葉にできずにいたけれど、できないでいたからこそ、ずっと、A太郎のことを考え続けた。A太郎を縛るものについて考え続けた。そのことを非難する人が作品の中に現れないのはとても美しいことだと思う。

そうして、どちらと一緒にいるのか、を考える限り、それは「どちらと離れるのか」という問いかけにもなっていく。この物語は、ほとんどがむしろそちらを考えるものだった。学生時代ずっと一緒にいて、最後の最後で離れ切ることができなかったA太郎に会いに行くA子さんは、「離れる」ということについて考えるうちに、本当の意味での「一緒にいる」ことについて考えはじめる。人と人が出会って、ともにいることは、偶然や流れによるところも多いけれど、でも本当は、気が合うとか、似たもの同士だとか、好きだとか、それだけでは決められないものなのだろう。人と一緒にいるのはもしかしたらとても不自然なことかもしれない。A子さんは自分には「向いていない」と言った。でも、不自然でもそれをしたいと思うのはどうしてだろう。「好きだから一緒にいる」という誰かが決めた法則に従うのではなくて、本当に「一緒にいる」ってどういうことなのか。好きの意味は「一緒にいたい」なんだろうか、それはたぶん、私が私に問いかけて、わかる問題ではない。あなたがあなたに問いかけて、わかる問題でもない。私が、あなたについて考えることであり、あなたが、私について考えること、きっとそこにしかないんだ。私が、「私はどうしたいか」を考えることではない。離れることについて考える間も、それは愛情の話になっていくのだろう。

「好き」と「一緒にいる」を丁寧に切り離し、でも決して断絶させないこの物語は、結果的に「一緒にいること」の愛情のあり方を、誤魔化しのない形で、他の要素を全て切り離して、透き通った水のように描いてしまった。(最後のふたりの再会が描かれなかったこともその透明さを引き立てている。)人と人が暮らすのはとても不自然なことだけれど、でもそれを人が求めるのはとてもよくわかる。何かを補うのではなくて、何かを誤魔化すのではなくて、不自然であったはずのそれを、自然にしていける力があなたにはある、と思えるとき、人は誰かとともに生きていくことができるのだろう。

自分が、自分だけでは測りきれないものであることに、自分一人では気づくことができない。自分を自分一人で諦めることなんてできないのだということを、自分のことをもっと知らないはずの他者が思い出させる。けれど、自分を許すきっかけをくれるのが、他者であって、二人でいても、自分を許すのは自分自身だ。だから、ともに生きていける。だから、離れても、ともにいた時間は残り続ける。どちらと一緒にいるということは、どちらかとは離れることだ。でもその離れる選択さえも、「あなたのことを考えること」として、描き切った先にある、「ともに生きる」の透明さは、美しいけれどどこまでも、誰にでもあり得る、普遍的な、なによりも自然な人の生き方に見えていた。

『A子さんの恋人』

(KADOKAWA/エンターブレイン)

<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>

「きみを愛している。」

歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。

「きみを愛している。」

歌や映画や小説の中にあるその言葉が、現実より自分より、信じられることがある。厳密には、人は、愛のためにすべての人生を、燃やすことなどできないのかもしれない。けれど、愛を描くため生まれた作品たちに触れたならば、その向こう側にあるものを、一瞬、目にすることができるかもしれない。作品ごしに触れた、愛について。この連載では、書いていきたい。

『A子さんの恋人』

<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>

『A子さんの恋人』

<文/最果タヒ イラスト/とんぼせんせい>