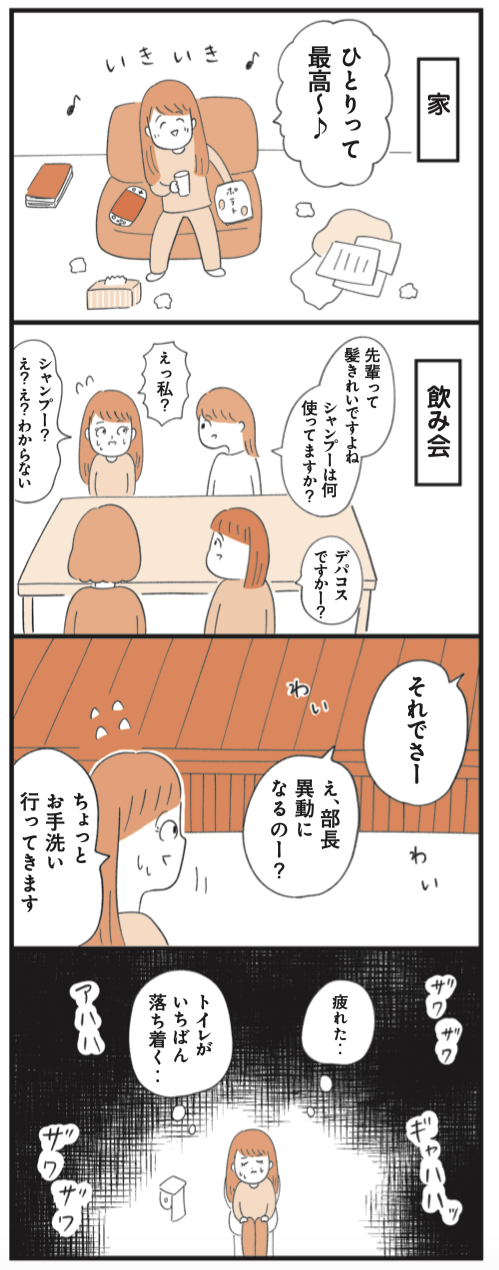

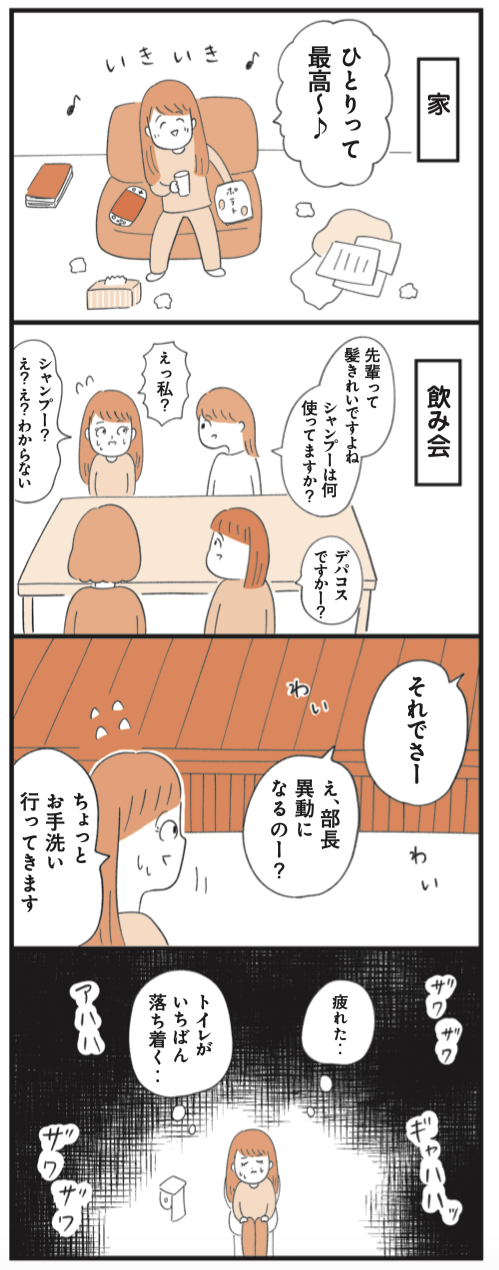

「ASD(自閉スペクトラム症)の人は、人との関わり方が独特」だといいます。

人との距離の詰め方がわからず、グイグイと圧の強い人もいれば、何を話したらいいかわからない人もいるといいます。どちらも悪気はなく、むしろ本人は困っているのです。

飲み会などの集まりで、気がつけばいつもひとりでポツンとしている人は、「受動型のASD」かもしれません。自分からは人と関わらず、話しかけられたら受け答えはしますが、内心では困惑マックス。どういう風に人間関係を築いたらいいか、ほどよい距離感がつかめないため、お昼休みなどの何気ない雑談も必要以上に疲弊してしまいます。

このタイプは最初から「あんまりしゃべらない人」とカミングアウトしてしまのはいかがでしょう。「おしゃべりは苦手ですが、みなさんのお話を聞いているのが楽しいです」と打ち明けて、聞き役に回ってしまうのです。

大切なのは「話さなければならない」という自らに課すプレッシャーを取り払うこと。あるいは、飲み会の席などでは「写真や動画を撮る役割」など、率先して引き受けてしまうのもいいですね。こうすれば、無理に話さずとも苦にはなりません。

「子供の頃から、親や先生、友達の言うことに黙って従ってきた」。こんな人の中にも「ASD(自閉スペクトラム症)」の受動型がいます。幼児期からずっと相手に従ってきたので、自分の気持ちを開示したり表現するのが苦手なのです。

何かを頼まれた時の選択肢はつねに「YES」。これではストレスが溜まってしまいますし、相手方の思うツボ。損な役回りからも、面倒な押し付けからも、臆せずに逃げる術を身につけましょう。

回答には「YES」と「NO」の他に「保留」があります。「保留」の言葉をいくつか常備するだけで、かなり心が軽くなるはずです。

たとえば「少し考えます」、「家族に相談してみます」など。または「夫が決まったもの以外嫌がるので」と、人のせいにしてしまうのもひとつの方法と本書。そこにいない人のせいにしてしまうことで、自分を守ることもできるのです。

「ASD(自閉スペクトラム症)の人は、人との関わり方が独特」だといいます。

人との距離の詰め方がわからず、グイグイと圧の強い人もいれば、何を話したらいいかわからない人もいるといいます。どちらも悪気はなく、むしろ本人は困っているのです。

飲み会などの集まりで、気がつけばいつもひとりでポツンとしている人は、「受動型のASD」かもしれません。自分からは人と関わらず、話しかけられたら受け答えはしますが、内心では困惑マックス。どういう風に人間関係を築いたらいいか、ほどよい距離感がつかめないため、お昼休みなどの何気ない雑談も必要以上に疲弊してしまいます。

このタイプは最初から「あんまりしゃべらない人」とカミングアウトしてしまのはいかがでしょう。「おしゃべりは苦手ですが、みなさんのお話を聞いているのが楽しいです」と打ち明けて、聞き役に回ってしまうのです。

大切なのは「話さなければならない」という自らに課すプレッシャーを取り払うこと。あるいは、飲み会の席などでは「写真や動画を撮る役割」など、率先して引き受けてしまうのもいいですね。こうすれば、無理に話さずとも苦にはなりません。

「ASD(自閉スペクトラム症)の人は、人との関わり方が独特」だといいます。

人との距離の詰め方がわからず、グイグイと圧の強い人もいれば、何を話したらいいかわからない人もいるといいます。どちらも悪気はなく、むしろ本人は困っているのです。

飲み会などの集まりで、気がつけばいつもひとりでポツンとしている人は、「受動型のASD」かもしれません。自分からは人と関わらず、話しかけられたら受け答えはしますが、内心では困惑マックス。どういう風に人間関係を築いたらいいか、ほどよい距離感がつかめないため、お昼休みなどの何気ない雑談も必要以上に疲弊してしまいます。

このタイプは最初から「あんまりしゃべらない人」とカミングアウトしてしまのはいかがでしょう。「おしゃべりは苦手ですが、みなさんのお話を聞いているのが楽しいです」と打ち明けて、聞き役に回ってしまうのです。

大切なのは「話さなければならない」という自らに課すプレッシャーを取り払うこと。あるいは、飲み会の席などでは「写真や動画を撮る役割」など、率先して引き受けてしまうのもいいですね。こうすれば、無理に話さずとも苦にはなりません。

「子供の頃から、親や先生、友達の言うことに黙って従ってきた」。こんな人の中にも「ASD(自閉スペクトラム症)」の受動型がいます。幼児期からずっと相手に従ってきたので、自分の気持ちを開示したり表現するのが苦手なのです。

何かを頼まれた時の選択肢はつねに「YES」。これではストレスが溜まってしまいますし、相手方の思うツボ。損な役回りからも、面倒な押し付けからも、臆せずに逃げる術を身につけましょう。

回答には「YES」と「NO」の他に「保留」があります。「保留」の言葉をいくつか常備するだけで、かなり心が軽くなるはずです。

たとえば「少し考えます」、「家族に相談してみます」など。または「夫が決まったもの以外嫌がるので」と、人のせいにしてしまうのもひとつの方法と本書。そこにいない人のせいにしてしまうことで、自分を守ることもできるのです。

「子供の頃から、親や先生、友達の言うことに黙って従ってきた」。こんな人の中にも「ASD(自閉スペクトラム症)」の受動型がいます。幼児期からずっと相手に従ってきたので、自分の気持ちを開示したり表現するのが苦手なのです。

何かを頼まれた時の選択肢はつねに「YES」。これではストレスが溜まってしまいますし、相手方の思うツボ。損な役回りからも、面倒な押し付けからも、臆せずに逃げる術を身につけましょう。

回答には「YES」と「NO」の他に「保留」があります。「保留」の言葉をいくつか常備するだけで、かなり心が軽くなるはずです。

たとえば「少し考えます」、「家族に相談してみます」など。または「夫が決まったもの以外嫌がるので」と、人のせいにしてしまうのもひとつの方法と本書。そこにいない人のせいにしてしまうことで、自分を守ることもできるのです。