「女は大学に入っても金がかかるだけでダメだ」毒母から自分と同じ看護師になるよう言われた娘、意外な進路へ

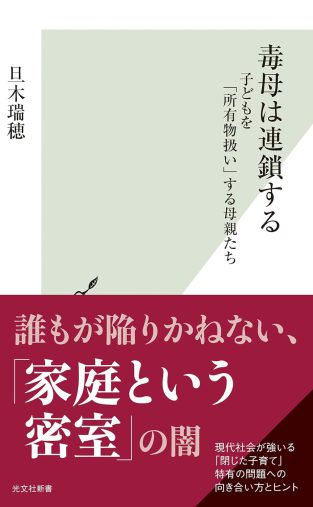

『毒母は連鎖する~子どもを「所有物扱いする」母親たち』(光文社新書)という題名には、おそらく多くの母親がドキッとするのではないでしょうか?

この本の著者、旦木瑞穂(たんぎみずほ)氏の新刊は、母親が子供に与える深刻な影響に焦点を当て、社会に警鐘を鳴らしています。

毒母とは一体、どのような母親なのか。毒母から受けた毒を解毒する方法は? 毒母にならないためには――? 旦木瑞穂氏にお話を伺いました。

――最近、「毒親」という言葉がよく聞かれますが、どういう意味でしょうか?

旦木瑞穂氏(以下、旦木):『毒になる親』の著者スーザン・フォワードによると、毒親とは、「子どもに対するネガティブな行動パターンが執拗に継続し、それが子どもの人生を支配するようになってしまう親」を指します。

「自分の都合で子どもの子どもたる時間や居場所を奪い、成人後もその関係を当然のごとく継続する、子どもを自らの「所有物として扱う親」と言い換えてもよいかもしれません。

――身体的な暴力がなくとも、「子どもを支配しようとする」親を指すのですね。「毒父」と「毒母」に違いはあるのでしょうか?

旦木:これまで私が取材で行ってきた30事例ほどのなかで感じたのは、「毒父」の毒は肉体的で見えやすいケースが目立ち、「毒母」の毒は精神的で見えにくいケースが多いように思います。

「毒母」の毒の場合、毒を受けている子ども本人が毒であることに気づきにくいため、対処するのに時間がかかります。じわじわと精神的に追い詰め、肉体的にも蝕んでしまう“毒”という言葉が持つ恐ろしいイメージそのものです。

――なぜ、今回「毒父」ではなく、「毒母」かつ「母親と娘」に絞ったのでしょうか?

旦木:「母親と息子」よりも、「母親と娘」のほうが、よりダイレクトに毒を受け継ぎやすいと感じたことからです。「母親と娘」は、同性であるがゆえに、「母親と息子」よりもお互いに同一視や共感がしやすく、一方で反発や拒絶もおこりやすいと言えます。

大人になって、仕事や自分が築いた家庭にかかりきりになり、両親とは疎遠になる息子が多い一方で、自分の家庭を持ったあとでも、母親との関係を維持し続ける娘は少なくありません。だからこそ、母と娘の関係は永く深く濃密になりやすく、毒に気付きにくいうえに濃縮されやすいのではないでしょうか。

また、息子の場合は異性ということもあり、比較的早めに境界線が自然と引かれる場合が多いと思いますが、娘の場合は、人生で3つのターニングポイントに差し掛かったときに境界線が引けるように思います。それは、「結婚」「出産」「介護」の3ポイントです。

「結婚」は、家を出ることで母親と距離ができ、夫という他人と暮らすことで自分の家庭と比較することができるようになるから。「出産」は、自分が母親になることで、自分の子育てと母親の子育てを比較することができるようになるから。「介護」は、一度距離を置いた母親と再び距離が縮まり、子ども時代の感覚と現在の感覚とを比較できるからです。

私は「毒親になりきらないための親の会」というLINEグループを主宰していますが、そこである40代の女性から興味深い相談を受けました。毒母育ちの彼女は、現在15歳の娘の恋愛に、自分ごとのようにのめり込んでしまったと。

そして娘が彼氏と別れたとき、「あんないい人は他にいないのに!」と娘を責め、娘との関係が悪くなってしまったというものです。このことは、彼女自身が娘さんとの境界線が引けていないから起こってしまったことだと思います。

旦木:「母親と息子」よりも、「母親と娘」のほうが、よりダイレクトに毒を受け継ぎやすいと感じたことからです。「母親と娘」は、同性であるがゆえに、「母親と息子」よりもお互いに同一視や共感がしやすく、一方で反発や拒絶もおこりやすいと言えます。

大人になって、仕事や自分が築いた家庭にかかりきりになり、両親とは疎遠になる息子が多い一方で、自分の家庭を持ったあとでも、母親との関係を維持し続ける娘は少なくありません。だからこそ、母と娘の関係は永く深く濃密になりやすく、毒に気付きにくいうえに濃縮されやすいのではないでしょうか。

また、息子の場合は異性ということもあり、比較的早めに境界線が自然と引かれる場合が多いと思いますが、娘の場合は、人生で3つのターニングポイントに差し掛かったときに境界線が引けるように思います。それは、「結婚」「出産」「介護」の3ポイントです。

「結婚」は、家を出ることで母親と距離ができ、夫という他人と暮らすことで自分の家庭と比較することができるようになるから。「出産」は、自分が母親になることで、自分の子育てと母親の子育てを比較することができるようになるから。「介護」は、一度距離を置いた母親と再び距離が縮まり、子ども時代の感覚と現在の感覚とを比較できるからです。

私は「毒親になりきらないための親の会」というLINEグループを主宰していますが、そこである40代の女性から興味深い相談を受けました。毒母育ちの彼女は、現在15歳の娘の恋愛に、自分ごとのようにのめり込んでしまったと。

そして娘が彼氏と別れたとき、「あんないい人は他にいないのに!」と娘を責め、娘との関係が悪くなってしまったというものです。このことは、彼女自身が娘さんとの境界線が引けていないから起こってしまったことだと思います。

なぜ「毒母」なのか?

「母と娘」の関係で毒がより濃縮されやすい

写真はイメージです(以下同じ)