トランスジェンダーが抱える「トイレ利用」よりも深刻な問題とは?/高井ゆと里さん・前編

近頃、SNSを中心にトランスジェンダーについてのさまざまな意見を目にします。トランスジェンダーとは、生まれたときに法的に登録された性別とは異なる性別を生きている人のことです。

なかでも大きな議論を呼んでいるのは、トランス女性(生まれたときに法的に登録された性別とは異なるものの、現在は女性という性別を生きている人)の女性専用スペースの利用についてです。

「トランス女性は女性トイレや女湯を利用してもいいのか」という議論がネット上だけでなくテレビなどでも取り上げられ、「トランスジェンダーの権利が認められたら、性犯罪が増えるのではないか」という意見も見られます。

日本ではトランスジェンダーの割合が人口の1%に満たないとの調査もあり、当事者たちの抱える問題が理解されにくい現状があります。

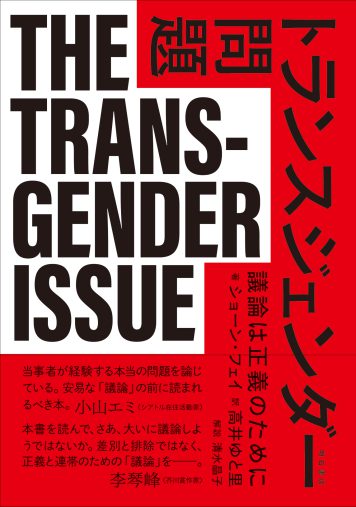

そこで、今回は群馬大学准教授で、『トランスジェンダー問題――議論は正義のために』(ショーン・フェイ著)の翻訳者でもある高井ゆと里さんに、トランスジェンダーをとりまく問題について話を聞きました。

――日本には、どのくらいトランスジェンダーの方がいるんですか?

高井:日本では、トランスジェンダーは人口の0.5~0.7%といわれています。全人口のうち、トランス女性とトランス男性がそれぞれ0.1~0.2%くらいずついるとされ、残りはノンバイナリー(性自認や、性別にかかわる生き方が、男女どちらか一方には当てはまらない人)な人たちです。

数は少ないですが、トランスジェンダーの人々は確実に存在します。みなさんの学校や会社にも、知らないだけで当事者の方はいるかもしれません。

――最近、ネット上でトランスジェンダーという言葉をよく目にします。ネット上での議論のされ方についてどのように考えていますか?

高井:当事者不在のまま議論がされている印象を受けます。みなさんの周りで、トランスジェンダーであることをオープンにしている会社の同僚、学校の先生、友人はどのくらいいますか? 多分、ほとんどいないと思います。実際にはいるはずなのに、世の中ではいないこととされているのです。

ネット上などで議論がなされているとはいえ、トランスジェンダーの人たちは今も、自分たちの状況を伝えるための場所がなく、話を聞いてくれる人もいないという状況の中にいるんです。

――なぜ、話を聞いてくれないという状況ができてしまうのでしょうか?

高井:社会はある特定の集団を基準にしてつくられているからです。たとえば、会社での働き方のモデルはシスジェンダー男性です。そのため、社会の基準から外れた人たち、たとえば妊娠や出産といったライフイベントのある女性たちの意思は尊重されにくくなります。

トランスジェンダーについては、例えば「女性のはずなのに男性的な格好をしている」「男性のはずなのに女性的な格好や振る舞いをしている」のように、社会の基準から外れた「変わった人」として見られてしまいます。