故・中尾彬の“21歳の頃”があまりにもかわいい。近年の“憎まれ役“も愛された理由

2024年5月16日、中尾彬が81歳で亡くなった。トレードマークの“ねじねじ”。さまざまなテレビ番組に出演して、何とも嫌味っぽく痛快なコメントが最高だった。

デビュー前には武蔵野美術大学油絵科に入学し、パリに絵画留学をした画家の一面もある。だけれど、やっぱり昭和の映画界を駆け抜けたスター俳優としての活躍を振り返っておく必要がある。

イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、イケメンの観点から最大の敬意を込めて俳優・中尾彬を解説する。

中尾彬が「イケメン」だったかどうかの判断はひとまず保留にするとして、中尾彬とは、イケメンという存在を考える上で恰好の人であると筆者は考えている。中尾の映画界入りは1961年。日活ニューフェイス第5期合格がきっかけだった。

日活ニューフェイスというと、戦後、日本最古の映画会社でありながら他社に出遅れた日活が、活動を再開する推進力にするべく募集した若手スター俳優たちだ。『太陽の季節』(1956年)でデビューした石原裕次郎(あくまでスカウトなのでニューフェイス出身ではない)に前後して、宍戸錠や小林旭など、新たな時代にきらめくニュースターが日活から続々送り出される。

石原裕次郎の衝撃とは、日本初の映画スターであり歌舞伎役者の尾上松之助(愛称:目玉の松ちゃん)からイメージされるようになった「イケてる面」重視の傾向から、顔より全身が醸すカッコよさとしての精悍な「イケてるMENS」像へと刷新したエポックメイキングだ。

現代の感覚からすると、どちらも略してしまえば、イケメンであることに変わりはない。だけれど、一周回って「イケてる面」重視になったとも言える現代では、尾上松之助こそイケメンの元祖とすべきかもしれない。

「暴れん坊将軍」シリーズで演じた歌舞伎俳優さながらの七枚目(ラスボス)役のがっしりした顔かたちがやけに凛々しく、はまり役だった中尾彬は、目玉の松ちゃん直系のイケメン俳優ということになりそうだ。

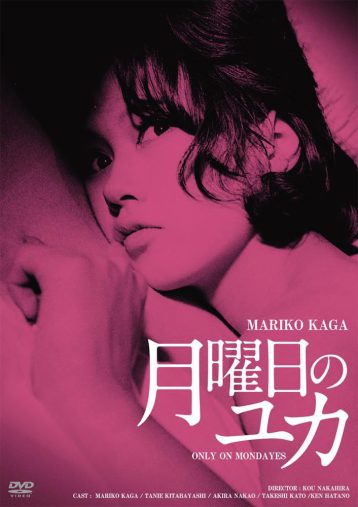

実際、デビュー時の中尾はかなりキュートだった。映画デビュー作は『真昼の誘拐』(1961年)だが(クレジット無しのデビュー作は1961年公開の『青い芽の素顔』)、彼が本格的に輝いたのは、デビュー作と間違えられる『月曜日のユカ』(1964年)だ。

石原裕次郎の出演第2作にして初主演映画『狂った果実』(1956年)の中平康が監督を担当。共演は加賀まりこ。公開時、中尾は22歳。加賀が21歳のときの作品だ。

同作冒頭。横浜の港に大型船が入港する。すぐ近くにいる修(中尾彬)が、「商売、商売、稼がにゃ」と言う。これが中尾の第一声。続けてユカ(加賀まりこ)が修の背中に貝殻がついていると指摘し、修が「取ってくれよ」と言うと、ユカが「かわいいの」と言って取ってやる。

画面上ではまだふたりの背中しか写っていない。中尾扮する修への第一印象は、そう、加賀が代弁(実況)してくれるこの「かわいい」に集約されている。次の場面で、修が外国人相手にジャスチャーして商売すると、やっと中尾の正面が写る。それを見た当時の観客たちは、なるほど確かに「かわいい」と思ったことだろう。