『もしがく』では久部は『マクベス』や『ハムレット』について語っていて、いつか『ハムレット』をやりたいと考えている。久部の名前といい、ドラマのなかでは『マクベス』のストーリーのオマージュのような部分も随所にある。でも蜷川の演出で『マクベス』も『ハムレット』もやることができなかった小栗が蜷川をやることになんともいえないしんみりしたものを感じざるを得ない。

いや、『ハムレット』には出ている。それが彼と蜷川の出会いであった。03年、ハムレットに代わる次世代の王子フォーティンブラスを演じたのをきっかけに、小栗旬は蜷川の演出作に多く出て、英国デビューも果たした。

久部を追い出した劇団では、生田斗真がハムレット役に。『もしがく』10話場面写真©フジテレビ

『もしがく』で小栗が演じる蜷川は久部に語る。

「演劇はね猥雑であるべきなんだ。そういう意味でストリップ小屋でシェイクスピア。最高だと僕は思いますよ」

「ノイズだ。ノイズ。大切なのはノイズ。予定調和は罪悪」

「唐突に始まった漫才をやっていたのは?」「よかったよ。あれがノイズだ」

「人間はそれぞれ培ってきた人生がある。それを土台にして演劇という新たな身体表現で新しい自分に出会う。その瞬間に僕たちは立ち会うんだ」

「自分は十円のコロッケだって思ってる人間は美しいぜ」

実際、蜷川はこういうことを言っていたのか。この言葉通りではないが、近いことを言っていた。諸先輩がたが記した蜷川語録を引用してみよう。

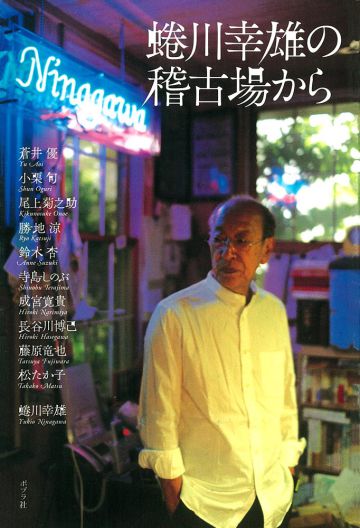

『蜷川幸雄の稽古場から』(ポプラ社、2010)

<現実を否定する。現実に違和感をおぼえる。それを僕は「ノイズ」と呼んでいます。>(蜷川幸雄 長谷部浩『演出術』より)

<渋谷の公園通りで、大野外劇を演りたいと思っている。ビルからビルへ綱を渡して、猿之助の宙吊りを観せるとか、オートバイが通りぬけたり、長唄が聞こえてきたりというイベントをね。僕は、山の中でフェスティバルをしても仕様がないんじゃないかと思う。演劇って都市のものだよ。都市の吹き溜まりの中で演るべきだと思う。ガスのような、矛盾の渦巻く中で成立させてこそ、悪の華というか、人を連れ去る力というものがあるんじゃないか。

僕の芝居は、日常を忘れさせて異次元へ連れ去るもので、カタルシスの演劇なわけだ。だけど、そのカタルシスというのは泣くとかじゃなくて、一種の浄化なんだと僕は思っている。>(『Note 蜷川幸雄 1969~2001』より『ユリイカ』84.7に掲載されたインタビュー 聞き手:渡辺弘)

<「自分は十円のコロッケだって思ってる人間は美しいぜ」>(『蜷川幸雄の稽古場から』松岡和子の寄稿より)

これらの発言記録は蜷川幸雄が人間をどう見つめていたかを知る手がかりになるだろう。

『もしがく』10話場面写真©フジテレビ